童年只有一次,童年一去不复返。给学生留下值得回味的金色的童年,是我不懈的追求。

——于永正

如果把特级教师于永正比作一本“语文教科书”,它会是怎样的一本书呢?

封面——举止稳重、言谈优雅,带着淡淡的书卷气;扉页——一手好字;内页——声情并茂、绘声绘色的朗读,行云流水、文质兼美的范文,以及和学生一起学习、一起生活的故事。

这样一本书,不仅引导学生走入语文深处,让学生爱上语文,还为学生留下了一个可感、可学、可敬、可爱的“人”字。

正如于永正老师所说,语文老师要把自己修炼成这样一本语文教科书,一本学生天天看的“无字之书”,潜移默化地影响学生。他是这样说的,也是这样做的。本书透过一篇篇文章、一个个课例,以及专家的诠释和解读,用真诚的文字,邀您翻开于永正老师这本“无字之书”,领略“儿童的语文”的动人风景。

童年,是人的精神原乡。一个成人能够童心不泯不容易,能够理解童年、敬畏童年更是难能可贵。而一个优秀的教师,却往往能将这颗易逝的赤子之心守住。

在长期的教育生涯中,于永正老师紧紧围绕“儿童”与“语文”这两个核心元素,用大量鲜活的教育实践,诠释了对儿童生命成长的真诚关注以及对母语教育规律的深刻把握。

本书收录了于永正老师各时期有代表性的语文教学文章和经典课例,以及国内语文教育专家、名师的评论文章,全面展现了于永正“儿童的语文”教学思想和教学艺术。

作者简介

于永正 全国著名特级教师,教育部“跨世纪名师工程”向全国推出的首位名师。1962年以来一直从事小学语文教学工作。1985年被评为江苏省特级教师,同年被徐州市人民政府授予“劳动模范”称号。1995年被评为“国家有突出贡献的专家”,享受国务院政府特殊津贴。1999年教育部召开“于永正语文教学方法研讨会”,推广其“五重”(重情趣、重感悟、重积累、重迁移、重习惯)教学法。2001年被评为“江苏省劳动模范”。2002年获“全国五一劳动奖章”。2013年,经江苏省教育厅批准,徐州市成立于永正语文教学研究所。著有《教海漫记》《于永正与五重教学》《于永正教育文集》《我的教育故事》等。

于永正语文教学研究所 成立于2013年9月,江苏省第一批教育科研特色项目研究所之一,江苏省教育科学研究院首批立项的专业性研究机构。旨在以江苏省前瞻性项目为引领,以课题研究为依托,从于永正老师的教学实践、教学思想以及创新推广三个方面进行持续而深入的探索。目前已举办了主题高峰论坛、研究推广活动、实验学校联盟工作坊、种子教师研修营、永正读书班、乡村教师培育站等一系列品牌活动。

名家推荐

于永正老师的课堂有三个特点:“和”(师生关系融洽,课堂气氛活跃)、“易”(学生学习的自信心大增)、“思”(学生的思维活跃),之所以能够做到这几点,是因为于老师有颗永不泯灭的童心。

——苏教版小学语文教材主编、全国著名特级教师 张庆

于永正老师用精彩的教学,把教材中的一篇篇文章,化为一个个让学生难忘的故事、一段段让学生动情的朗读、一次次师生共同演绎的精彩,春风化雨般润泽学生的心田,融进他们的童年生活,沉淀为一颗颗热爱阅读、热爱写作、热爱美好生活的种子。

——江苏省南京凤凰母语教育科学研究所所长 朱家珑

于永正老师基于自身的创造性教育实践,建构了一种具有鲜明个性特点的融于日常生活的儿童教育学。

——国家督学、江苏省教育科学规划领导小组办公室主任 彭钢

于永正老师说自己一辈子教的是“儿童的语文”,我想这源于他对师生关系的深刻理解,理解儿童,相信儿童,平视儿童,对话儿童。

——江苏省小语会理事长、苏教版小学语文教材副主编 李亮

相关推荐

-

《小学语文教学艺术30讲》

经典案例的解读让您轻松掌握教研方法,艺术的实用的创意十足的教学设计让您的课堂熠熠生辉作者:余映潮 -

《指向语文要素:蒋军晶统编版小学语文古诗词教学设计》

全国著名小学语文特级教师蒋军晶倾力之作

为深度学习而设计 培育语文核心素养作者:蒋军晶 -

《现在开始上语文课——薛法根课堂教学实录》

《爱如茉莉》《匆匆》等16个经典的教学课例,展现了薛法根老师组块教学的教学风格与课堂艺术,简简单单而又扎扎实实;崔峦、杨再隋、成尚荣、彭钢、潘新和、张华、吴忠豪等14位全国知名语文教育专家的精要点评,让你看到艺术背后的思想与理念,看到精彩背后的方法与技巧。作者:薛法根 -

《让学生学会阅读——群文阅读这样做》

什么是群文阅读?优质的群文是如何形成的?不同的文体如何做群文阅读?通过群文阅读可以学什么?……在本书中,蒋军晶老师将自己多年做群文阅读的经验全部呈现出来。作者:蒋军晶 -

《我的教育故事》

本书收录了特级教师于永正先生在生命的最后半年,根据自己的教育经历撰写的30篇教育故事,以及2014年以来在报刊上陆续发表的20余篇教育随笔。这些文章围绕教育教学展开,短小精悍、亲切质朴、娓娓道来,展现了一位教育者对教育、对语文教学、对学生的热爱,以及一位老人坦然面对生死、笑对人生的大爱与大智慧。予人启迪,让人泪下。作者:于永正 著,于然 编 -

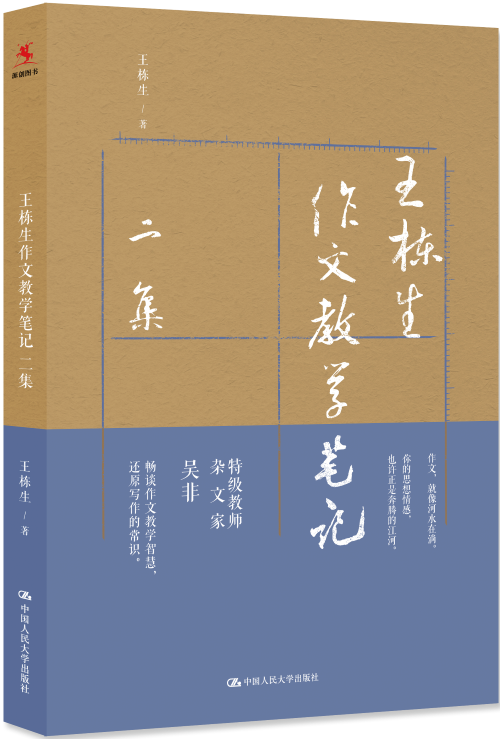

《王栋生作文教学笔记二集》

作文,就像河水在淌。

你的思想情感,也许正是奔腾的江河。作者:吴非